Sacro Monte di Belmonte

La Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte è stata istituita dalla Regione Piemonte nel 1991 su una superficie complessiva di circa 349 ettari che si estende su parte dei territori dei comuni di Cuorgnè, Prascorsano, Pertusio e Valperga. Nel 2003 l’UNESCO ha inserito nella World Heritage List i sette Sacri Monti presenti in Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e i due in Lombardia (Ossuccio e Varese) con la motivazione: “I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti architettonici eretti tra il XVI e XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e spirituale possiedono notevoli doti di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e paesaggistico di colline, boschi, e laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto importanti quali affreschi e statue”. L'inserimento nella lista UNESCO impone "l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del proprio patrimonio culturale e naturale". L’Ente di gestione dei Sacri Monti è stato istituito nel 2012 ed ha la sua sede legale presso il Sacro Monte di Crea a Ponzano Monferrato (AL). (www.sacrimonti.org)

Archeologia

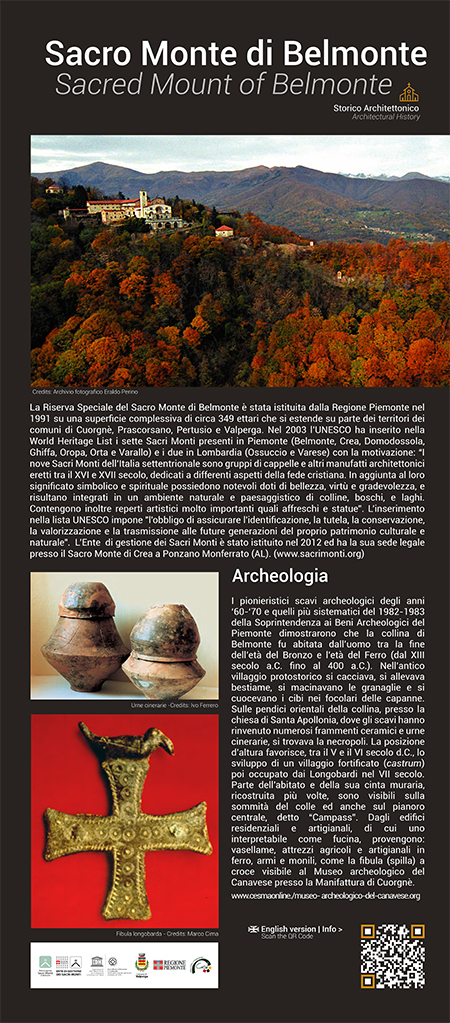

I pionieristici scavi archeologici degli anni ‘60-‘70 e quelli più sistematici del 1982-1983 della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte dimostrarono che la collina di Belmonte fu abitata dall’uomo tra la fine dell’età del Bronzo e l’età del Ferro (dal XIII secolo a.C. fino al 400 a.C.). Nell’antico villaggio protostorico si cacciava, si allevava bestiame, si macinavano le granaglie e si cuocevano i cibi nei focolari delle capanne. Sulle pendici orientali della collina, presso la chiesa di Santa Apollonia, dove gli scavi hanno rinvenuto numerosi frammenti ceramici e urne cinerarie, si trovava la necropoli. La posizione d’altura favorisce, tra il V e il VI secolo d.C., lo sviluppo di un villaggio fortificato (castrum) poi occupato dai Longobardi nel VII secolo. Parte dell’abitato e della sua cinta muraria, ricostruita più volte, sono visibili sulla sommità del colle ed anche sul pianoro centrale, detto “Campass”. Dagli edifici residenziali e artigianali, di cui uno interpretabile come fucina, provengono: vasellame, attrezzi agricoli e artigianali in ferro, armi e monili, come la fibula (spilla) a croce visibile al Museo archeologico del Canavese presso la Manifattura di Cuorgnè.

www.cesmaonline./museo- archeologico-del-canavese.org

Credits: Archivio fotografico Eraldo Perino

Fibula longobarda - Credits: Marco Cima

Credit:

Progetto architettonico: Studio associato FFWD Architettura/ arch. Antonio Cinotto, arch. Mariangela Angelico

Studio grafico: DSweb lab /Davide Aletti